Vi sarà certamente capitato, come a me, di provare un sottile brivido di piacere, una fascinazione dal sapore vagamente scaramantico, nell’ascoltare, che so, la canzone E noi non ci saremo di Guccini, o nel leggere romanzi come La nube purpurea di M.P. Shiel, poi magistralmente tradotto in una graphic novel pubblicata su Linus nel 1968 da Dino Battaglia, o La strada di Cormack McCarty.

E, ugualmente, avrete avvertito l’orrore pietoso ma anche la morbosa attrazione che provocano gli squarci di vita quotidiana in abbandono dopo un qualche disastro: le innumerevoli immagini di giostre rugginose a Chernobyl, o i luoghi comuni dei servizi fotografici dalle zone di guerra o dalle catastrofi naturali con la casa diroccata e le foto di famiglia ancora appese all’unica parete rimasta in piedi, o il bambolotto caduto nel fango sulla via della fuga.

Il fatto è che le catastrofi ci affascinano, specialmente quando capitano a qualcun altro, con cui certamente solidarizzare, identificarci rabbrividendo, ma al sicuro. È un meccanismo mentale parente di quello che in autostrada ci fa rallentare per ammirare l’incidente mortale capitato sulla corsia opposta. E che ci fa provare un vago senso di delusione, subito relegato con vergogna tra i cattivi pensieri da cancellare, se la catastrofe non risulta poi così completa, se la natura si acquieta prima.

È in qualche modo una forma di scaramanzia: si, potrebbe capitare, ma non è successo qui, ora, e soprattutto non a noi! Perciò possiamo rassicurarci e distogliere il pensiero dalla precarietà connaturata con la vita, sia individuale che intesa come permanenza della nostra specie su questo mondo: in fin dei conti o è fiction, o cose capitate lontano, di cui nulla sapremmo senza i media.

E allora divoriamo libri, apprezziamo film catastrofici, post apocalittici, nei quali le nostre città vengono rase al suolo da mostri, alieni, ondate di freddo polare o di caldo torrido, mareggiate, terremoti, alluvioni, vulcani, meteoriti, bombe atomiche; libri e film basati sul clichet del “last man in the world”, o dei pochi superstiti inselvatichiti, ma che alla fine paradossalmente consolano e rassicurano.

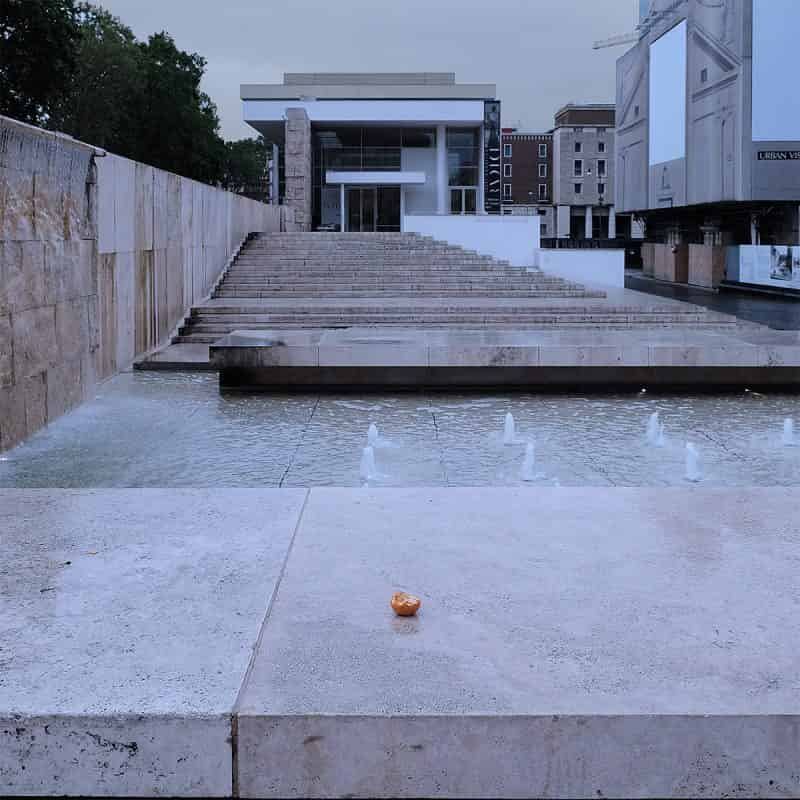

Con le foto che presento qui vorrei rendere omaggio, citare queste atmosfere con l’aggiunta di un elemento di incertezza: la sospensione, il vuoto, l’assenza delle persone appunto, sottilmente mediata da piccoli oggetti comuni e privi di pathos, o luoghi abbandonati, lasciti in sospeso, senza però la rassicurante indicazione se per qualche minuto o per sempre.